★概要

- 日程:2016年12月9日

- 天候:晴れ時々くもり,湯沢峠(614m)気温: 8.9℃,時々強風

- 最終到達地点:

▪笹の激薮(標高750m地点)

▪戸谷金山まで直線距離450m,標高差150m - コースタイム:

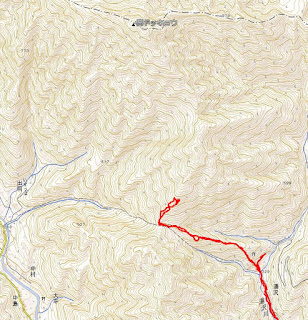

自宅発4:05→湯沢(坂本標識)着7:25→高ドッキョウ登山口着7:40→湯沢峠着9:45→休憩・撮影15分→湯沢峠発10:00→最終到達地点着11:15→停滞5分→撤退開始11:20→湯沢峠着12:05→休憩1時間10分→湯沢峠発12:15→高ドッキョウ登山口着14:00→湯沢(坂本標識)着14:20→自宅着17:40 - 総行動時間:14時間(自転車:3.5+3.5時間,山行:3.5+2.5時間)

- 総休憩時間:2時間

- ルート:松浦理博「安倍山系 上」,高ドッキョウ・ルート②

★写真(110枚)

★動画(4本)

★ レポート

前回投稿した「高ドッキョウ(1134m):静岡市側からの登山ルートまとめ」.そこで紹介した「③大平バス停→出羽橋林道→和田島少年自然の家認定路経由」ルートを前回の山行では採用したが,結果は笹と茨の激藪に進行を阻まれ,途中撤退に終わった.

そこで今回は「②板井沢バス停→湯沢峠→戸谷金山経由」ルートで上ってみることにした.今回,このルートを採用した理由は,以下の通り.

- 比較的自転車行が短い

- ルートに関する情報量が少ないため,情報収集したい

- 地形図破線ルートを指導していると推測される「坂本標識」の確認

つまり高ドッキョウ登頂が目的というよりは,ルート踏査が目的と言ってもいいかもしれない.ほとんど歩かれていないルートである可能性が高いため,当然の事ながら,道は相当に荒れており,長時間の薮こぎも覚悟しなくてはなるまい.場合によっては,前回のように途中撤退も十分ありうる.

そのような山行イメージが醸し出す,やや重苦しいプレシャーの中,今回の山行はスタートした.

前回の自転車行の失敗を踏まえて,今回は自宅から国道1号線を興津まで行き,そこから国道52号線に乗って,興津川沿いに北上するルートを採用した.このルートならば大したアップダウンや峠越えもない.しかしながら以前のルートよりは遠回りにはなるので,それなりに時間がかかることが予想された.

実際に自転車行に入ってみると,ほぼ想定通りの肉体的負荷で,湯沢につくことが出来た.ただし自転車行は,長くても3時間と見積もってた予想をややオーバーし,3.5時間もかかってしまった.今回の行きの自転車行においては,計画的休憩は取ることはなかったが,次回このルートを取る場合は,計画的休憩は必須となるだろう.

行きの自転車行の最後,湯沢地区に至る車道の坂は,自転車を下りて押しながら上っていった.暫く上っていくと前方の沢沿いに立っていた樹木の一本に,見慣れた白い標識がかかっているのが見えてきた.そう,坂本標識だ.

いきなり坂本標識が出迎えてくれるとは,ありがたい.標識の横に駐輪スペースがあったので,そこに自転車を駐輪し,標識が指し示す沢沿いの車道を歩き始める.

暫く車道を行くと,湯沢川にかかる湯沢橋の前に出た.標識によるとこの橋が湯沢川の起点となるようだ.橋を渡り,そのまま道なりに集落の中に入っていく.例によって民家の飼い犬に吠え立てられながら,歩を進めていくと左側の斜面に神社が現れた.はて,神社など「安倍山系」に書かれていたか?地図を確認すると,どうやら登山口への分岐を見落としたようだ.

そそくさと来た道を戻っていくと,分岐らしきものを発見したが,どう見ても民家への私道にしか見えない.しかしながら他に分岐はないので,とりあえず私道らしき道を行かせてもらうことにした.

1分も経たずに一軒の民家の手前に到着.その角の雨樋には再び白いあの標識,坂本標識だ.標識はその民家と隣接する倉庫のような建物の間にある,細い通路を指し示している.なんとなく気後れしながら,その通路の奥へと進むと,ありました.建物の裏の斜面に,雑草に覆われた薄っすらとした道筋.ここが登山口だ.

登山口からすでに雑草に覆われているということは,その後はどうなるのだろう?やや不安を感じつつ,ザックを下ろし,上りの準備をした.

実際に登山口から上り始めてみると,案の定,道は荒れており,ススキなどの背の高い草に覆われ,半藪化していた.ただそれでも道筋が完全に消えているわけではない.階段も設けられているので,それをたよりに草をかき分け上っていく.

やがて尾根らしき樹木のある場所についた.ありがたいことに,そこからは明瞭な尾根道が上へ伸びていた.「これがずっと続いてくれればいいのだが…」そんな想いを抱きつつ,やや荒れた薄暗い道を上っていく.

そこから10分も歩かない内に,道は笹薮の中に吸い込まれていった.少し漕いでみたのだが,結構厳しいことがわかったため,後退.ここに付く前に,この笹薮を右に巻く分岐らしきものがあったので,その分岐を歩くことにした.

右に巻く道筋はしばらく歩いていく内に薄くなり,曖昧になっていった.このまますすめば本道からどんどんそれてしまう.道の左斜面には何本か尾根に向かって上ったような形跡が見える.獣道にしては広めなので,人が登った後なのかもしれない.そこでとりあえず,その中でも一番明瞭で上りやすそうな道を選び,尾根に取り付く.

ありがたいことに,尾根には荒れた薄い道らしきものがあった.それに沿って尾根筋を上っていくと,少し離れた切り株に,白い札がついているのが見えた.おお,再びお助けの坂本標識.

枝などをまたぎながら,標識に近寄ってみると,その左右に先程の笹薮から伸びてきているらしい本道(?)が薄っすらと見えた.そこで今度は,その本道らしきものの上を歩いたのだが,かなり薄く不明瞭で,時々見失ってしまう.そのため大体の感じで杉の枝だらけの尾根筋を上っていくと.突如,目の前に人工建造物が現れた.

建造物というのは大げさだ.小さなトタン製の簡易小屋で,近くに廃索道も見える.「安倍山系」に書かれていた「三角形の小屋」とはコレのことだったのか.ならば道も間違っていなかったということになる.ちょっと安堵した.しかもありがたいことに,そこから先の尾根道ははっきりしている.この調子ならば,順調に行けそうではないか.

その尾根道には坂本標識が何度も現れてくれた.前回の投稿で「坂本標識は破線路を指導している」と書いたが,どうやら自分の勘違いのようだ.記事の訂正をしなければいけないなと思いつつ,広葉樹の尾根を歩いて行く.

しばらく行くと,大きな岩がいくつか固まっている分岐点らしき場所に出た.「安倍山系」によると,途中からこの尾根を下り,左斜面の沢沿いを行くことになっていた.確かに左に道らしきものが見える.しかしこのまま尾根を直進することもできそうだ.さてどうするか?

「ルート②の状態を確認したい」という強い思いが自分にはあった.そこでルート②の通り,ここで左折し,トラヴァース道へ乗ってみることにした.ところが,その道を少し歩いたところで,すぐに道が不明瞭になってしまった.「安倍山系」では「左山腹を進んで水平になる」とあったので,なんとなく尾根の左の斜面を水平に歩いてみたのだが,倒木やら灌木やら笹やら薮やら急斜面やらが現れ,進行が厳しくなってしまった.

やむを得ず,分岐点に向かって引き返すことにした.その間に尾根に取り付けそうな斜面があったので,そこを上って尾根に取り付く.するとその尾根には道らしいものがあるではないか.こちらのほうが全然安全で,歩きやすそうだったため,ここからはルート②を諦めて,尾根筋を行くことにした.

それからは,あれほど親切だった坂本標識もテープも一切,なくなった.本道でないのでしかたがない.再び不安が心の隅に湧いてきたのだが,道が明瞭で歩きやすいことが気分を軽くした.歩きにくく時間がかかる不明瞭な本道と,歩きやすく明瞭な情報のない未知の道とどちらをとるべきなのか?それは,ケースによるのだろう.まあこの道が行き止まりになったら,また先程の分岐まで後戻りするだけだ.

尾根道はやがて杉の植林帯に入って行き,そして消えた.正面は,薮の下り斜面のようになっていてほぼ進行不能に見える.右前方の山側斜面は,杉林となっており登れそうだが,目的としている湯沢峠や本道(ルート②)から大きくそれてしまう.となると…左の谷側斜面を下ることになりそうだ.

左谷側斜面もやはり杉林となっているが,よくよく見ると誰かが下ったようなトレースがいくつかある.その中でも湯沢峠に向かっている感じのするトレースを選んで,それを追ってみた.

少し前方へ斜めに下っていくと,トレースは薮っぽい荒れた場所に飲み込まれてしまった.硬い灌木が主体の薮っぽい場所だが,それほど濃くはなく何とかなりそうな感じだ.道もはっきり見えている.

ということで,この薮っぽい場所に突っ込んでいったのだが,案の定,それは10分もかからず抜けることが出来た.そして…

それまでとは打って変わった,明るく穏やかな場所に出た.見上げれば,紅葉している木の枝々.おもわずそれまでの緊張がほぐれ,自然に微笑みが浮かんできた.どこかフカフカした(?)気持ちで,歩きやすい枯れ葉の絨毯の上を歩いて行く.「ここにはこんな場所もあるんだなぁ」

何かに導かれるようにして涸れ沢を渡り,柔らかな日差しの中を歩いていくと,前方の道が笹薮の斜面へと続いていくのが見えた.しかし目指す湯沢峠はもう目前であり,この笹の斜面も長くは続かないはずだ.そこで笹のことはあまり気にせず,力まずに笹薮に入っていった.

思った通り,藪はすぐに抜けることが出来た.前方の視界を横切る尾根筋.木の幹に坂本標識.そして比較的大きめの石仏.湯沢峠に到着.

実際に自転車行に入ってみると,ほぼ想定通りの肉体的負荷で,湯沢につくことが出来た.ただし自転車行は,長くても3時間と見積もってた予想をややオーバーし,3.5時間もかかってしまった.今回の行きの自転車行においては,計画的休憩は取ることはなかったが,次回このルートを取る場合は,計画的休憩は必須となるだろう.

行きの自転車行の最後,湯沢地区に至る車道の坂は,自転車を下りて押しながら上っていった.暫く上っていくと前方の沢沿いに立っていた樹木の一本に,見慣れた白い標識がかかっているのが見えてきた.そう,坂本標識だ.

いきなり坂本標識が出迎えてくれるとは,ありがたい.標識の横に駐輪スペースがあったので,そこに自転車を駐輪し,標識が指し示す沢沿いの車道を歩き始める.

暫く車道を行くと,湯沢川にかかる湯沢橋の前に出た.標識によるとこの橋が湯沢川の起点となるようだ.橋を渡り,そのまま道なりに集落の中に入っていく.例によって民家の飼い犬に吠え立てられながら,歩を進めていくと左側の斜面に神社が現れた.はて,神社など「安倍山系」に書かれていたか?地図を確認すると,どうやら登山口への分岐を見落としたようだ.

そそくさと来た道を戻っていくと,分岐らしきものを発見したが,どう見ても民家への私道にしか見えない.しかしながら他に分岐はないので,とりあえず私道らしき道を行かせてもらうことにした.

1分も経たずに一軒の民家の手前に到着.その角の雨樋には再び白いあの標識,坂本標識だ.標識はその民家と隣接する倉庫のような建物の間にある,細い通路を指し示している.なんとなく気後れしながら,その通路の奥へと進むと,ありました.建物の裏の斜面に,雑草に覆われた薄っすらとした道筋.ここが登山口だ.

登山口からすでに雑草に覆われているということは,その後はどうなるのだろう?やや不安を感じつつ,ザックを下ろし,上りの準備をした.

実際に登山口から上り始めてみると,案の定,道は荒れており,ススキなどの背の高い草に覆われ,半藪化していた.ただそれでも道筋が完全に消えているわけではない.階段も設けられているので,それをたよりに草をかき分け上っていく.

やがて尾根らしき樹木のある場所についた.ありがたいことに,そこからは明瞭な尾根道が上へ伸びていた.「これがずっと続いてくれればいいのだが…」そんな想いを抱きつつ,やや荒れた薄暗い道を上っていく.

そこから10分も歩かない内に,道は笹薮の中に吸い込まれていった.少し漕いでみたのだが,結構厳しいことがわかったため,後退.ここに付く前に,この笹薮を右に巻く分岐らしきものがあったので,その分岐を歩くことにした.

右に巻く道筋はしばらく歩いていく内に薄くなり,曖昧になっていった.このまますすめば本道からどんどんそれてしまう.道の左斜面には何本か尾根に向かって上ったような形跡が見える.獣道にしては広めなので,人が登った後なのかもしれない.そこでとりあえず,その中でも一番明瞭で上りやすそうな道を選び,尾根に取り付く.

ありがたいことに,尾根には荒れた薄い道らしきものがあった.それに沿って尾根筋を上っていくと,少し離れた切り株に,白い札がついているのが見えた.おお,再びお助けの坂本標識.

枝などをまたぎながら,標識に近寄ってみると,その左右に先程の笹薮から伸びてきているらしい本道(?)が薄っすらと見えた.そこで今度は,その本道らしきものの上を歩いたのだが,かなり薄く不明瞭で,時々見失ってしまう.そのため大体の感じで杉の枝だらけの尾根筋を上っていくと.突如,目の前に人工建造物が現れた.

建造物というのは大げさだ.小さなトタン製の簡易小屋で,近くに廃索道も見える.「安倍山系」に書かれていた「三角形の小屋」とはコレのことだったのか.ならば道も間違っていなかったということになる.ちょっと安堵した.しかもありがたいことに,そこから先の尾根道ははっきりしている.この調子ならば,順調に行けそうではないか.

その尾根道には坂本標識が何度も現れてくれた.前回の投稿で「坂本標識は破線路を指導している」と書いたが,どうやら自分の勘違いのようだ.記事の訂正をしなければいけないなと思いつつ,広葉樹の尾根を歩いて行く.

しばらく行くと,大きな岩がいくつか固まっている分岐点らしき場所に出た.「安倍山系」によると,途中からこの尾根を下り,左斜面の沢沿いを行くことになっていた.確かに左に道らしきものが見える.しかしこのまま尾根を直進することもできそうだ.さてどうするか?

「ルート②の状態を確認したい」という強い思いが自分にはあった.そこでルート②の通り,ここで左折し,トラヴァース道へ乗ってみることにした.ところが,その道を少し歩いたところで,すぐに道が不明瞭になってしまった.「安倍山系」では「左山腹を進んで水平になる」とあったので,なんとなく尾根の左の斜面を水平に歩いてみたのだが,倒木やら灌木やら笹やら薮やら急斜面やらが現れ,進行が厳しくなってしまった.

やむを得ず,分岐点に向かって引き返すことにした.その間に尾根に取り付けそうな斜面があったので,そこを上って尾根に取り付く.するとその尾根には道らしいものがあるではないか.こちらのほうが全然安全で,歩きやすそうだったため,ここからはルート②を諦めて,尾根筋を行くことにした.

それからは,あれほど親切だった坂本標識もテープも一切,なくなった.本道でないのでしかたがない.再び不安が心の隅に湧いてきたのだが,道が明瞭で歩きやすいことが気分を軽くした.歩きにくく時間がかかる不明瞭な本道と,歩きやすく明瞭な情報のない未知の道とどちらをとるべきなのか?それは,ケースによるのだろう.まあこの道が行き止まりになったら,また先程の分岐まで後戻りするだけだ.

尾根道はやがて杉の植林帯に入って行き,そして消えた.正面は,薮の下り斜面のようになっていてほぼ進行不能に見える.右前方の山側斜面は,杉林となっており登れそうだが,目的としている湯沢峠や本道(ルート②)から大きくそれてしまう.となると…左の谷側斜面を下ることになりそうだ.

左谷側斜面もやはり杉林となっているが,よくよく見ると誰かが下ったようなトレースがいくつかある.その中でも湯沢峠に向かっている感じのするトレースを選んで,それを追ってみた.

少し前方へ斜めに下っていくと,トレースは薮っぽい荒れた場所に飲み込まれてしまった.硬い灌木が主体の薮っぽい場所だが,それほど濃くはなく何とかなりそうな感じだ.道もはっきり見えている.

ということで,この薮っぽい場所に突っ込んでいったのだが,案の定,それは10分もかからず抜けることが出来た.そして…

それまでとは打って変わった,明るく穏やかな場所に出た.見上げれば,紅葉している木の枝々.おもわずそれまでの緊張がほぐれ,自然に微笑みが浮かんできた.どこかフカフカした(?)気持ちで,歩きやすい枯れ葉の絨毯の上を歩いて行く.「ここにはこんな場所もあるんだなぁ」

何かに導かれるようにして涸れ沢を渡り,柔らかな日差しの中を歩いていくと,前方の道が笹薮の斜面へと続いていくのが見えた.しかし目指す湯沢峠はもう目前であり,この笹の斜面も長くは続かないはずだ.そこで笹のことはあまり気にせず,力まずに笹薮に入っていった.

思った通り,藪はすぐに抜けることが出来た.前方の視界を横切る尾根筋.木の幹に坂本標識.そして比較的大きめの石仏.湯沢峠に到着.

湯沢峠では計画通り,休憩しながら撮影を行う.現在時間は午前9:45.この時間ならば,まだ高ドッキョウ頂上に到達できる可能性がある.そう思うと一段と気持ちがほぐれてきた.気持ちがほぐれた理由は,もう一つある.それはこの峠の石仏によるものだ.自分はこの石仏を最初に見た時,心が一気に和み,感動すら覚えた.

御存知の通り,日本の峠には石仏がつきものだが,ここの石仏は今まで見てきたものとは印象がかなり異なる.非常に安定した丸みを帯びた三角の形状.おそらく風雪に削られたであろう石肌をうっすらと覆う苔の淡い緑.凹凸のない眠っているような穏やかな表情.全体の中心には両手で柔らかく握られている「おにぎり」のやはり三角…

おそらく自分は,ここに来るまで随分と力んできたのだろう.不明瞭な道や薮によって,周囲の景色をじっくり味わうことが出来ず,時間内に目的地にたどり着けるかどうか,特にこの湯沢峠にたどりつけるかどうかばかりを気にしていた.そのように張り詰めていた気が,この石仏の穏やかな素朴な姿にほぐされたのだと思う.

「目的地に到達することだけが山行じゃない」

そんな言葉が胸の中で木霊のように響いた.まあ焦らず行けるところまで行けばよいではないか.ありがたいことに,ここから始まる高ドッキョウへの尾根道は,見たところ明瞭で笹もそれほど覆っていない.撮影が一通り終わると,自分は石仏に別れを告げ,坂本標識が指し示す高ドッキョウへの歩きやすい尾根道を上っていった.

しばらく行くと道端に林野庁の境界見出標がぽつりぽつりと出始めた.木の幹にも赤いペンキが塗られている.もしかしたら意外にも,樹木等の管理のために,頻繁に人に踏まれている道なのではないか.そんな期待がこみ上げてくる.坂本標識も未だに道を指導してくれている.気持ちにゆとりもあった.

しかしそれは長く続かなかった.湯沢峠から15分ぐらい歩いた笹薮斜面手前で,道は九十九折になり,それをしばらく歩いて行くと,ついに道は笹に覆われてしまった.ただありがたいことに,道筋は出しゃばる笹の下に見えており,それほどの密度でもないように見えた.そこでここからは藪漕ぎで前進することにした.だが笹も甘くはない.進むに連れて藪は濃くなり,それと同じようにして道筋は次第に薄くなり,やがて消失した.

もはやRFしながら,笹薮の斜面を登るしかなかった.笹密度の低そうなところを狙って,笹を掴んで上っていくのだが,これが激しく体力・精神力・集中力を消耗する.少し上ると,やや薮が開けたところに出た.そこからは斜面の上方が見えたのだが,笹薮は見える限りずっと上まで続いていた.これは長期戦になる.自分はここでザックを下ろし,休憩を取りつつ,藪漕ぎ装備を取り出した.

自分の藪漕ぎ装備は以下の通り.

- 豚皮甲メッシュ手袋

すべり止め,手の保護 - アームカバー

手首のダニ予防 - 防塵マスク

ダニやホコリによるアレルギー予防 - グラスオーバー防護密閉ゴーグル

目の保護,眼鏡の紛失防止

藪漕ぎ装備に少し触れておくと,上記の内,1と2については,経験的に効果があることがわかっている.しかし3と4については逆に,効果よりも問題が大きい事も経験済みだ.両方共にその原因は結露にある.マスクは結露により内部がビシャビシャになる上に,息苦しくなってしまう.ゴーグルはといえば,結露で曇って前が見えなくなり,頻繁に内部の曇りをふかなければならない.これは致命的だ.現在,この防護ゴーグルの代替として「競泳用度付きゴーグル」を検討中.

そのような弱点は承知の上で,とりあえずすべての装備を装着したのは,やはり長期戦を覚悟したからだ.だめなら装備を途中で外すだけだ.

装備装着後,再び笹薮の斜面を登り始めた.約15分ほど登ると,突如として笹薮が終わり,やや開けた場所に出た.道なのかよくわからないが,とにかく細長いその開けた場所は,右奥まで続いていたので,藪漕ぎ装備を外してカラビナに引っ掛け,その奥へと進んでみた.

しかしすぐに再び笹薮に行く手を阻まれた.今度はいきなりの高密度で,道筋もわからない.再び藪漕ぎ装備を装着し,RFしながら,道の存在すべき尾根筋に近い笹薮斜面を上っていく.しばらく漕ぐと「安倍山系」で予告されていた杉林らしきものが斜面上方に見えてきた.もしかしたら杉林の下は,笹が衰えているかもしれない.そんな淡い期待が心のなかに芽生え,藪漕ぎにも力が入る.

やがてその杉林に突入したのだが,期待は全く裏切られた.笹薮は衰えるどころか,さらにその威力を増した.笹密度が上昇し,笹自体の背丈も増した.それだけならまだいいのだが,硬い杉の枝が笹薮の中に何本も浮いていて,藪漕ぎの邪魔をする.これにより進行速度はさらに落ち,知力・体力・精神力・集中力を消耗した.もちろんすでにゴーグルもマスクも結露で使用不可能だったので,外している.息を切らし,笹や枝に突かれたり,ひっぱたかれながら,やや無理矢理に薮突破を試みた.

しかし行けども行けども笹薮は終わらない.行けば行くほど密度を増していくような感じだった.こうなってくると,高ドッキョウはおろか,途中にある戸谷金山山頂にすら到達が危ぶまれてくる.やや太めの杉の横に,笹の薄くなっている場所があったので,そこで一旦休憩し,現在位置をGPSで確認する.すでに笹薮の奥深くに入っているが尾根筋の近くにはいるはずだ.おもむろにウエストポーチから取り出したGPSの画面を見た時,自分はギョッとした.

なんとログを取っていたGPSが,いつの間にか停止していたのだ.原因は分からない.藪漕ぎ中の衝撃のためなのか,湿度のためなのか…背筋が寒くなる.GPSログは残っているのか?GPSログが残っていないと,この笹薮の中では帰りに迷う可能性が出てくる.とにかくGPSを再起動だ.

GPSを再起動すると,ありがたいことに,GPS機能は復活し,ログも残っていた.ほっと胸をなでおろした.ちなみに自分は,メインGPSの故障に備えて,予備のGPS(スマホ)と電子コンパス(スマホとウォッチ)を持参しているが,やはりGPSログの消失は,あらゆる意味で痛い.

「メインの装備が壊れた場合は,サブの装備を使用しながら早急に撤退する」

そんな暗黙のルールが自分にはある.メインGPSは復活したものの,この時に自分は高ドッキョウ登頂が遠のいたとはっきり感じた.ならばせめて戸谷金山には登頂できないか?そのような想いとともに復活したGPSで現在位置を確認する.その画面表示は,さらに自分の士気をくじいていった.

表示によると戸谷金山は,まだまだ500mぐらい先だった.標高差も150m以上ある.それがすべて笹薮だったら,もう登頂は完全に不可能だ.しかし笹薮が途中で終わり,尾根筋にあるはずの本道が見つかれば,登頂はできるだろう.それが希望だ.自分の周囲は背の高い高密度の笹で覆われてしまっているため,すでに斜面上方の状態はもちろん,周囲の状況すら,ろくに視認できない.とにかくRFしながら,進めるだけ進んでみよう.

再び笹薮と格闘し,カタツムリのような速度で前に進む.しかしついに,笹薮がさらに密度と高さを増し,RFすらも困難になってしまった.道が全く見えてこない…

再び太めの杉の根元で,荒い呼吸を整えつつ,時間を確認する.午前11:15.撤退か,進行か.しかしもはや答えは出ていた.その答えに納得する時間が,少し必要だっただけなのだ.

午前11:20に撤退を決定,すぐに実行に移した.一刻も早くこの笹薮を脱出しなければならない.やや焦りながら,やってきた方向へ藪漕ぎを開始した.

ところが驚いたことに,やってきたはずの方向に自分が歩いてきた形跡らしきものが見当たらない.と言うか,来たときのように漕いでいくことが出来ない.蓄積した疲労のためなのか,自分が通過したことで薮の状態が変わってしまったためかわからない.とにかく来た時のようには進めないのだ.来た時と同じ筋を戻ることを断念し,退路をRFしながら戻ろうと少し歩き始めた時だった.

突然,自分は谷側にあった左足を滑らせてしまった.正確に言えば,左足で踏んだ谷側の笹が思ったより深く沈んだために,体重がそちらに移動し,滑り始めたのだ.それと同時に笹の中に潜んでいた折れた枝の先端が,眼鏡の下から突き上げてきた.滑り始めであったために,身体のコントロールが出来ず,避けることが出来ない.滑りながら枝の先端は左眼球の下の皮膚を擦っていった.肝心な時にゴーグルは外していたのだ.その後,1mほど滑り,自分は後ろに倒れて,滑落は停止した.かなりやばかったが,眼球は傷つけずにすんだ.すぐに受傷部を確認したが,少し切れて血が出ただけ.ありがたい.片目を失わずにすんだ.

その後,来た方向に戻るのは困難と判断し,RFしながら別のルートを下っていくことにした.再び不安を抱えながら笹薮との長い格闘を覚悟したが,30分ぐらい経過した時,笹薮を抜けることができた.ありがたいことにそこからは道らしきものがずっと湯沢峠方面に続いていた.もしかしたら本道なのかもしれないと思い,その道らしきものを下っていくことにした.

その道らしきものをしばらく下ってみたのだが,全く見覚えのない景色が続く.標識類も出てこない.どうやら上りとは別の尾根筋に入ってしまったようだ.GPSを取り出し確認すると,正にその通りだった.GPSによれば,自分が上ってきた尾根は,左側にある浅い谷の向こうに存在する.何とかここからそちらの尾根に乗れないものか?暫くの間,左の尾根に移れそうな谷の浅い場所を探しつつ,尾根筋を下っていった.

しばらく行くと目の前の細い木に,赤いテープが巻きつけてあるのを発見した.自分の歩いているこの尾根を以前に歩いた人がいたのだ.ではこの紅一点のテープは何を意味するのだろう?立ち止まって周囲を確認すると,その理由がはっきりした.

テープの木のある場所からは,左側の尾根がよく見えた.しかもその尾根には坂本標識の巻きつけられた樹木すら見えたのだ.さらにありがたいことに,薄っすら左の尾根まで続く踏み跡のようなものも見える.谷も浅めで安全だ.

つまりこうだ.最初に自分が漕いだ笹薮の存在を知っていた山行者は,おそらく湯沢峠をこの坂本標識まで歩いた後,いったん右の谷に降りて尾根を乗り換え,笹薮を回避可能なこの道らしきものを高ドッキョウに向かって歩いていったのだろう.あくまでも推測であるが…

先人に感謝して,その踏み跡をトレースし,無事に自分が上ってきた尾根道に復帰することが出来た.ここまで来れば安心だ.

そこから湯沢峠まではすぐだった.到着時刻はほぼ正午.ということは撤退開始からまだ40分しか経過していないということか.自分にはそれが1時間半ぐらいに感じられていたので,少々驚いた.とにかく再び石仏に会うことができてうれしく思った.

昼食の時間だ.本日はおにぎりを携えた石仏の前で昼食を取ることにしよう.食事中は時折強い風が峠を吹き抜けていった.ゴーッというあの迫力ある山独特の音ともに,枯れ葉が一斉に吹雪のように目の前を流れていく.そう,ここは間違いなく山の中なのだ.自分はその事実にある種の満足を覚えた.

「目的地に到達することだけが山行じゃない」

石仏が微笑みながら自分を見つめていた.

Googleマップを見ていて偶然石仏の写真を見つけ心が和みました。

返信削除こちらの場所、行くには道が不明瞭で大変困難みたいですね。