★概要

- 日程:2020年9月19日

- 法明寺山山頂天候:曇り

- コースタイム:

自宅発4:35→養福寺墓地5:50→旧駿河富士川線6号鉄塔6:20→460m越峰7:10→法明寺山山頂着7:50→滞在5分→同発7:55→星山山頂着8:20→撮影25分→同発8:45→法明寺山山頂着9:05→撮影10分→同発9:15→460m越峰9:40→旧駿河富士川線6号鉄塔10:15→養福寺墓地10:40→自宅着11:40 - 総行動時間:7.2時間(自転車:1.2+1時間、山行:5時間)

- 総撮影時間:35分 (休憩なし)

- 総移動距離:39km

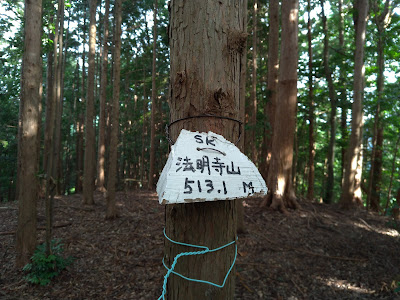

- 最高標高:約513m(法明寺山山頂)

- ルート:松浦理博「安倍山系 中」,油山山稜,ルート①

★写真(151枚)

https://photos.app.goo.gl/1VnHAv4GvHxyuKjB9★動画(5本)

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1yL59pLYS3QE8jD9sITVyaxnYVp8RmfP

★ レポート

コロナ禍における健康維持のために,人気のない滝などの自然豊かな場所を目的地として,ソロサイクリングを習慣化してきたのだが,近隣の平地に関してはほとんど行き尽くしていまい,新たな目的地を見つけるのが難しくなった.

そこで以前何度も行ったことのある低山に足を運ぶことにした.例えばいわゆる「丸子アルプス」に連なる歓昌院山(240m)やその隣りの駿河峰(410m).

丸子アルプスの道なので,標識類もあり,道は明瞭で久々に歩いても迷うこともない.ハイキングというよりも,長目の急坂のあるトレイルを久々に散歩したといった感じ.

ただ季節が季節なだけに,虫がよってくる.ディートや森林香などの防虫対策していないとアブがやってきて,執拗にまとわりついてくる.すでにサイクリングで滝などに行った時,アブには何度も噛まれているが,噛まれた時の痛さもさることながら,噛まれた後の数週間程度は傷口が固まらず,ずっとグチョグチョして痒いからたまらない.しかもその傷口の匂いをアブたちは知っているらしく,傷口をめがけてアブが集まってくる.虫の中でも,かなりのワルたち.

それでもほとんどの場合,アブに噛まれただけならば,痛み・痒みの我慢で済むのだろうが,実はこのトレイル散歩で「危険なお客」を家に持ち帰ってしまった.

このマダニは,致命率30%の重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の原因ウイルスを保持している可能性があり,実際に人も亡くなっている.

珍しいのでしばらく動きを観察したのだが,画像のように時々2本の前足を上に上げて,バンザイする.これはこのマダニは目がなく,第一脚末節についているセンサーによって,周囲の状態を確認するためらしい.

試しに水の中に1時間ほど沈めてみたが,取り出すと少し弱っているものの,全く死んでおらず,しばらくすると再びノコノコと元気に歩き始めた.自分の想像だが,おそらく普段はじっと待機して仮死状態に近いため酸素が少ない状態に慣れており,もしかしたら降雨などに対処するために耐水性などもあるのかもしれない.

今回は厚めの軍足を履いていたためか,咬着・吸血されなかったが,この出来事以来,トレイルを歩くときは,ゲーターを足に巻くことにした.実際その後,手持ちのゲーターを久々に装着してトレイルを歩いたのだが,そのゲーターがすでに消耗しており,ファスナーが壊れていた.それを無理やり装着したため,出発前におそろしく時間をロスしてしまった.

さっそくアマゾンで叩き売られていた同じ透湿ゲーターを購入した.縫い目がシームテープで防水され,ファスナーも止水タイプ.ただしLサイズだが,かなり短いため,いつも山行中にずれ落ちてくるのが玉に瑕.透湿性のある安物は他に選択肢がなく,再購入となった.

*

こうして少し歩いてみたものの,丸子アルプス散歩に正直新鮮味はあまり感じられなかった.そこで,もしできるのなら近隣で行ったことのない低山を「散歩」したいという気持ちが湧いてくる.例によって松浦理博著「安倍山系」を紐解いてみると,法明寺山(513m)が候補にあがった.

この山なら,自転車で往復2時間ちょっと,その後のトレイル散歩は往復3時間程度になるはず.

ルートはたくさんあるが,検討した結果,もっともわかりやすい養福寺墓地からのコースを選択した.いつもならGoogleストリートビューで登り口などを確認するのだが,今回はストリートビューで登り口を確認できなかったため,前日にサイクリングを兼ねて,偵察を行った.

偵察した結果,墓地階段を登りきった場所の斜面に登り口を発見.時間にゆとりがあったので,1時間ほどこのトレイルを歩いてみることにした.ほぼ無名に近い山なので道は荒れている可能性があるとは思っていたのだが,実際に少し歩いてみると想像以上に厳しいルートであることが判明する.

「これは…『散歩』とは言えないな…」

*

翌日早朝に自宅より自転車行開始.1時間ちょっとで養福寺墓地に到着.ディートを全身に噴霧し,森林香を炊いた後,登山口に入る.

低山特有の現象,山道に張られた蜘蛛の巣を,枝で払いながら歩いていく.勤勉で忍耐強い蜘蛛たちには申し訳ないと思いつつ…

登り始めは割と広めで明瞭な登山道.夜明け直後の薄暗い杉林の中をしばらく登っていくと,崩れ落ちた小屋が現れた.「安倍山系」では,「小屋がある」と表現されていたが,どうやら倒壊してしまったらしい.

更に尾根筋を登っていくと少し空の開けた場所に出て,夜明け直後の雲の多い青空の下に安倍山系東稜が見えた.おそらく竜爪山付近の山だ.数枚撮影.

道なりにさらに進んでいくと,唐突に微妙な倒木(?)が行く手を遮っていた.

これは横木なのか?横木といえば,養福寺の階段上にも竹が横に倒れており,そこをくぐったのだが…

とりあえず倒木をまたぎ越しさらに前進する.と,今度はこのルートの特徴である放置茶畑が道の脇に出てきた.

ご存じの方も多いと思うが,放置茶畑がは手強い.というより,野生化したお茶の木は手強い.放置茶畑では当然のことながら,多くのお茶の木が密集している.そのため放置により藪化するのだが,お茶の木はとても硬く高密度の枝を持っている.それが自分の身長より高くなってしまっているのだから,藪こぎは不可能だ.

ただお茶の木は木らしく,すでにつけられた道に生えてくることはあまりないようだ.そのため,葉のついた枝は道の上にでしゃばってくるが,道自体は残されることが多い.ではこのお茶の木をどうするかと言えば,道の上に作られた枝の「トンネル」をくぐることになる.お茶の木の状態によっては,四つん這いになって,くぐらなければならない場合もあり,その場合,ザックが引っかかるのが難点だ.

この最初の放置茶畑の脇についた道は,ありがたいことに,枝があまりかぶさっていなかった.お茶の木だけでなくシダも多く混ざっているが,お茶の枝をくぐったり,またぎ越したりして突破.この後にも放置茶畑,小屋,モノラックレールが何度も出てくるが,そのぐらいかつてこの地ではお茶栽培が盛んだったようだ.

*

放置茶畑脇や杉・桧主体の樹林帯をさらに抜けていくと,ついにこのルート最大の難関が現れた.

本格的なヤブ.前日の偵察行でこのヤブの存在を知っていたので,それなりの覚悟はできていた.また偵察行のときに踏み跡をつけてきたので,昨日よりは歩きやすいはず.

ただゲーターを巻いてはいるものの,例のマダニの存在は気になった.

このヤブの特徴は,変わった組み合わせの混成軍であることだ.まず地面はシダに覆われていて全く見えない.所々にお茶の木があり,空が開けた場所では背の高いススキを主体とした草たちが陣取っている.そこにチクチクする背の低い草が入り混じり…

混成軍メンバーはそれだけではない.昨日の偵察行の時に気付いたのだが,かすかな踏み跡をたどった時に何かにつまずいて,転びそうになった.なんだろうと思ってシダをのけてみると,それはモノラックレールだった.他にも高さのあるコンクリート段のような人工物も草に埋もれていた.

ありがたいのはヤブの少し先には樹林帯が見えること.当然のことながら,その樹林帯へのエスケープを目指す.もはや自分がつけたのか,他人が付けたのかわからなくなっている踏み跡らしきものの助けを借りながら,樹林帯の縁へと向かう.

いつものことだが藪の中は湿度が高く,ましてや雨上がりの朝なので,葉は濡れている.顔の汗とそれらの雫が入り混じり,妙な味のする液体となって口の中に入ってくる.蜘蛛の巣を食らうよりもマシか?…

…やっとの思いで樹林帯の縁にたどり着く.エスケープ直前にヤブを振り返ってみた.ちょうど山の向こうから太陽が登ってきたところだ.1枚撮影.

汗をふきふき,快適な(?)樹林帯を少し歩いただけで,そこはもう終わってしまう.再び放置茶畑脇の草薮に突入するが,それも数mで終わり.ここからしばらくの間,お茶の木をくぐっていけば樹林帯に再び入ることができるはず.そこまでは偵察していたのだった.

道は樹林帯に入りしばらく道なりに歩くと,今度は奇妙な人工物に出会った.

自分はこれを「ワイヤーロープゲート」と勝手に名付けた.これは横木の一種なのだろうか?白布にメッセージはないようだが,拒絶ムードが漂っている.

おもむろにワイヤーロープゲートをくぐって,さらに奥へと進むと,再び少し空の開けた場所に出た.

今度は竜爪山やそれ以北の山々も見ることができた.ここが事実上,今回の最後の展望地となる.以後展望はまったくない.2枚撮影.

展望地の後,杉・桧の樹林帯の中を登っていく.あいかわらず標識類は全く出てこない.時折出てくるのは,木に巻かれたビニールテープ類だ.過信は禁物だが,感謝.

やがて最初の目標地点「旧駿河富士川線6号鉄塔」ついた.道は間違っていなかった.ちなみにこの後に出てくる標柱によると,この鉄塔の持ち主は現在,中電ではなく,JRとなったようで「JR岩渕5号鉄塔」が現在の正式名称らしい.

さて鉄塔を後にしたころから道はさらに荒れだした.えぐれた溝のような道は大量の杉の枝で埋もれている.道を覆う倒木も多くなるが,またぎ越せる程度のものだ.しかし歩きにくいことに変わりはないので,溝から出て,溝の縁あたりを歩く.

左が広葉樹,右が杉林の道を暫く歩いていく.モノラックレール,崩れかけた小屋,中電標柱などが現れたが,あいかわらず指導標識などは出てこない.

再び現れた放置茶畑では茶の木トンネルを潜る.このトンネルの中にも篤志家がテープを付けてくれている.感謝.

トンネルを抜けて右折.やはり荒れた山道をしばらく登っていくと,今度は「ひどい場所」に出た.

ゴミ捨て場といった感じの場所だ.広範囲にゴミが散乱している.近くに崩れた小屋らしきものや水溜もあることから,以前は作業場だったのだろう.しかしこれだけ大量のゴミが放置されているのは,静岡市内の低山でも珍しいのでは?

ゴミに気分を害された後,唐突に目の前に現れたのは美しい自然の造形だった.

朽ちた倒木に沢山のオレンジ色のキノコが群がっている.そう,山には無駄がない.死んだ木の骸も次の生命の揺り籠となって,死後に至るまでその役割を果たし,やがて土に帰っていく.ゴミはない.

青いビニールテープに導かれて登っていく.460m越峰を登り,下る.このコルから登り返せば法明寺山山頂という場所で最後の難関が現れた.

倒木帯だ.ここまでの道においても倒木は随分あったのだが,倒木帯はここが初めて.ただしこの倒木帯は向こう側が見えているので,突破はそれほど困難ではなさそうだ.

とりあえず倒木帯とその周囲の状況をよく観察する.倒木はそれほど太くないが,枝は多め.倒木帯の左斜面は広葉樹の自然林,右は杉の人工林となっている.

ムードとしては倒木をまたぎ越して突破することも可能かもしれないが,体力温存,怪我と汚れの可能性を考え入れて,右に巻いてみることにした.

右斜面はそれほど急ではなく,ザレてもいなかったので,倒木の先端あたりをまたぎ越しながら,簡単に巻くことができた.ほっと一息ついて,振り向きざまに1枚撮影.さああとひとのぼり.

そして法明寺山山頂.予想外に私製の山名標識が木にかかっていた.危篤な方がいるものだ.三等三角点「油山村Ⅰ」標石も,枯れ葉や枝に埋もれることなく,きれいな頭頂をのぞかせていた.

山頂にはついたのだが,撮影は後回しにして歩を進めねばならない.今回の計画では,この山の隣りにある星山まで足を伸ばす予定だったのだ.休憩もせずに,そのまま星山に向かう.

ところがその方面には踏み跡やテープがないため,法明寺山山頂で星山への道を探してうろちょろすることになった.やがて道は見つかり,約70mほど下のコルへ下っていく.

星山への道は今までと打って変わって,明瞭で歩きやすい.溝のようにえぐれていなためなのか,それとも人が入っているのか?

到着したコルから50mほど登り返すと,木に巻き付けられたテープ類が右折を知らせてくれた.そこからは平坦な杉の並木道をスタスタと歩いていく.

そして星山山頂到着.こちらにも法明寺山の山名標をつけた篤志家が,立派な山名標をつけてくれていた.ただし法明寺山山頂と同じく,杉・桧を主体とした林の中の山頂で,それ以外には文字通り何もない.もちろん,展望も一切ない.

「まあ…いつものことだな…」

そう思いつつ,休むまもなく記録撮影を開始した.まるで誰かがかした労働のように…

一通り撮影が終わり,休むことなく,法明寺山へと折り返す.法明寺山山頂でも記録撮影のみ.そして休憩することなく,ピストンで下山開始.

下山時には,前方の稜線を横切る猿の群れと一頭のシカを目撃した.熊鈴を鳴らして歩いていたので,驚いたのだろう.しかし,その直後に度肝を抜かれるのが自分だったとは…

*

目撃が一瞬で,疲れていたので,もしかしたら幻覚でも見たのかと,その後,山道を歩きながら何度も思い返したが,間違いなく見たのだ.

最初はあまりにカラフルだったので,毛虫かと思った.が,毛虫にしては大きいし,逃げ足があまりにも速すぎる.杉の枝で埋もれていた目の前の山道を素早く走り下って,近くの枝の間に潜り込んだからだ.

長さは30cm,太さは直径2cm.明るい緑色の頭に続いて,蛍光色に近い黄色の横縞一本.胴体は薄紫の地に,薄い黄色の斑点らしき模様.そいつが鎌首を持ち上げたまま,すごいスピードで前方を走っていった.

蛇だろう.しかしこんな派手な蛇が日本にいるのだろうか?一瞬だったので,色については記憶が怪しいが,あの異様な派手な色合いや走りは衝撃的だった.

帰路もずっと,その生き物のことが気になっていた.帰宅してからネットで調べてみると,それはヤマカガシの幼蛇であることが判明した.

下記ブログに掲載されているヤマカガシの幼蛇画像が最もイメージに近い.

ヤマカガシは毒蛇にもかかわらず臆病な性格で,ましてや幼蛇であったため自分の接近に驚いて一目散に逃げ出したというわけだ.

*

ヤマカガシで一瞬目が覚めた.逆に言えば,それまでの下山は妙に鬱というか,何かが未消化で,モヤモヤとした気持ちになっていた.

上り同様に,下りも倒木やヤブや放置茶畑をこなしていくが,それはまるで「作業」だ.クリアする喜びが感じられない.

帰宅後もそれは続いていた.藪こぎや倒木帯こそ確かにあった.低山の藪山で湿度も高く,暑さもひどかった.そのため水消費は予想の3リッターを超えて,下山完了時にはなくなっていた.久々の杉山でスギ花粉を吸い込んでしまったためなのか,それとも森林香を長時間炊いたためだろうか?風邪のように咳が出る.いやこれは風邪なのかもしれない.熱はないのでコロナではないとは思うが…

明らかに行動時間から言っても,内容から言っても,これは「散歩」ではなかった.かと言って,これが「ハイキング」であったかと言えば,違う気がする.なにかゆとりのない義務感を伴う「作業」とでも言うべき何かだった.

「『作業』…か…」

落とし所として「トレーニング」「実力テスト」として捉えれば,それが一番近いのかもしれない.なるほどそれならば,わかる.納得できる.

それでは次は「喜びの在り処」へと参りますか.

0 件のコメント:

コメントを投稿